| 1. Adipositas (Fettleibigkeit) bei Hund und Katze |

Die Adipositas ist die häufigste Ernährungskrankheit bei Hund und Katze. Sie besteht in einem Übermaß an Körperfett und ist mit vielen Gesundheitsstörungen verbunden. Fettleibigkeit kommt bei 20% bis 30% der Hunde und Katzen vor und ist am häufigsten bei älteren und bei weiblichen Tieren.

Warum ist Adipositas so gefährlich ?

Übergewichtige Tiere leiden häufiger an körperlichen Beschwerden und leben nicht so lange wie Tiere mit normalem Gewicht. Adipositas schränkt oft die Lebensfreude des Tieres, seine Leistungsfähigkeit und auch die Freude des Besitzers an seinem Tier erheblich ein.

Fettleibigkeit kann folgendes verursachen oder steigern:

| 1. |

Herzkrankheiten |

| 2. |

Leberkrankheiten |

| 3. |

Degenerative Erkrankungen des Skelettsystems |

| 4. |

Erhöhtes Risiko bei Narkosen und Operationen |

| 5. |

Hitzeintoleranz |

| 6. |

Verstopfung, Flatulenz und Pankreatitis, Diabetes |

| 7. |

Tumorbildung |

| 8. |

Lungenkrankheiten |

| 9. |

Stärkere Empfänglichkeit für Infektionskrankheiten |

| 10. |

Hautkrankheiten |

| 11. |

Reizbares Wesen (wegen des allgemeinen Unbehagens) |

| 12. |

Schnelle Ermüdbarkeit |

Neben wenigen organischen Erkrankungen (z.B. Schilddrüsenunterfunktion) ist die übermäßige Fütterung Hauptursache für Adipositas.

Gewichtsreduktion kann die oben aufgezählten Gefahren verringern. Strenges Befolgen eines Gewichtsreduktionsprogramms wird die Gesundheit Ihres Tieres, seine Lebensfreude und sein Aussehen verbessern. Ebenso wird Ihre Freude an dem Tier steigen und künftige Krankheitskosten werden deutlich geringer ausfallen.

�Was sind die Ursachen für Adipositas ?

Adipositas wird verursacht durch die Aufnahme von mehr Kalorien (1 Kilokalorie = ca. 4 Kilojoule) als gebraucht werden. Das bedeutet: Zu viel Futter, zu wenig Bewegung oder beides. Tiere sind mehr gefährdet fett zu werden, wenn sie mit Speiseresten vom Tisch, guten Bissen und Häppchen gefüttert werden, weil hier die nötige Kontrolle der Futtermenge nicht möglich ist.

Hat mein Tier Übergewicht ?

Wenn Ihr Tier über 15% mehr wiegt als zur Zeit der Geschlechtsreife, dann hat Ihr Tier Übergewicht. Falls Sie das Idealgewicht Ihres Tieres nicht wissen, ist der Gewichtszustand am einfachsten anhand der Gewebeschicht über den Rippen zu überprüfen. Sind die Rippen leicht zu tasten, dann ist es normal oder mager, sind sie schwer zu fühlen, ist es übergewichtig und sind sie überhaupt nicht mehr zu fühlen, dann ist es gefährlich verfettet. Wir helfen Ihnen gerne bei der Beurteilung.

Wie wird Adipositas behandelt ?

Der wichtigste Schritt eines erfolgreichen Programms zur Gewichtsreduktion ist, dass Sie sich selbst und jeden, der mit dem Tier zu tun hat, überzeugen, dass es abspecken muss. Wenn Sie nicht ganz dahinter stehen und sich nicht voll engagieren, wird kein Erfolg möglich sein. Dann haben Sie nur Zeit, Geld und Mühe verschwendet. Die Behandlung erfordert, dass Ihr Tier mehr Kalorien verbraucht, als es bekommt. Das bedeutet, dass die Kalorienzufuhr eingeschränkt und wenn möglich die körperliche Bewegung gesteigert werden muss!

Arzneimittel und Hormone sind zum Schlankwerden nicht geeignet, es sei denn, bei Ihrem Tier wurden außer der Adipositas auch andere Krankheiten festgestellt.

Notwendige Maßnahmen zur Gewichtsreduktion sind:

| 1. |

Besprechung eines Plans mit uns über das angestrebte Zielgewicht und die dafür benötigte Zeitspanne (i.d.R. 12 - 20 Wochen). |

| 2. |

Vermindern Sie die Kalorienaufnahme Ihres Tieres, indem Sie ein kalorienarmes, faserreiches Diätfutter geben, dass als Reduktionsfutter rezeptiert ist. |

| 3. |

Halten Sie Ihr Tier aus Räumen fern, in denen Sie Speisen zubereiten oder essen. |

| 4. |

Füttern Sie das übergewichtige Tier nicht zusammen mit anderen Haustieren. |

| 5. |

Sorgen Sie bei Ihrem Tier wie empfohlen für regelmäßige Bewegung. |

| 6. |

Wiegen Sie Ihr Tier mindestens einmal pro Woche und tragen Sie das Gewicht z.B. in einen Gewichtspass ein. |

Die Schlankheitsdiät

Die Gewichtsreduktion wird kaum Erfolg haben, wenn Ihr Tier weiter sein normales Futter erhält. Wenn irgendwelche Häppchen nebenbei gefüttert werden, ist es unmöglich, das Gewicht Ihres Tieres zu senken. Bleibt man zum Abnehmen beim gewohnten Futter und gibt einfach weniger als bisher, kann das Tier unter Nährstoffmangel und Hunger leiden, was ständiges Betteln zur Folge hat. Füttern Sie deshalb eine eigens für diesen Zweck hergestellte Reduktionsdiät. Sei es ein Fertigfutter oder ein selbst hergestelltes Futter nach unserem Rezeptvorschlag.

Je größer Ihre Sorge um die Gesundheit Ihres Tieres ist, um so fester sollten Sie entschlossen sein, ihm zu helfen, sein Idealgewicht zu erreichen und zu halten.

|

| 2. Femurkopfresektion

|

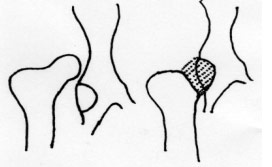

Nach einem Bruch oder einer Auskugelung des Hüftgelenkes z.B. durch einen Unfall, durch krankhafte Knochenveränderungen stellt sich oft die Frage, ob eine Operation machbar oder sinnvoll ist.

Bei Katzen und Hunden bis ca. 30 kg Körpergewicht bietet sich als eine mögliche Alternative um bei ein soweit wie möglich schmerzfreies Leben für den Patienten zu erreichen, die Femurkopf(hals)resektion an.

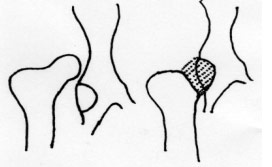

Dabei wird der Oberschenkelkopf an seiner Halsbasis abgetrennt und entfernt. Nach sechs bis acht Wochen hat sich ein bindegewebiges „Ersatz(puffer)gelenk“ gebildet, mit dem die Tiere normal beansprucht werden können.

Fall eines ausgekugelten Hüftgelenkes. Eine Operationsmethode ist die Femurkopfresektion.

Fall eines ausgekugelten Hüftgelenkes. Eine Operationsmethode ist die Femurkopfresektion.

Dort wo früher der Oberschenkelkopf war, bildet sich ein bindegewebiges Ersatzgelenk (gestrichelte Fläche)

mit der das Tier normal belasten kann.In den ersten Tagen nach der Operation muss der Patient geschont werden. Sofern notwendig, werden Schmerzmedikamente gegeben. Sobald die Gliedmaße wieder belastet wird, sind kurze Spaziergänge an der Leine erlaubt und erwünscht. Sofortige Physiotherapie nach der Operation wirkt sich günstig auf den Heilungsverlauf aus.

|

| 3. Informationen zur

Endoskopie

|

Die Endoskopie („Spiegelung“) im klassischen Sinne ist die optische Untersuchung von Hohlorganen (Magen, Darm). Darüber hinaus könne durch die Technik heutzutage beim Kleintier auch die Blase, die Nasenhöhlen, die Luftröhre und die Bronchialaufzweigung der Lunge untersucht werden.

Speziell ausgestattete Tierkliniken verfügen über Möglichkeiten der optischen Untersuchung von Gelenken (Arthroskopie), sowie der Brust-, Bauchhöhle im Gesamten (Laparoskopie).

Der wichtigste Unterschied zu anderen Untersuchungsverfahren ist: Die endoskopische Untersuchung erfolgt beim Tier unter Vollnarkose. Im wachen Zustand sind diese Untersuchungen nicht durchführbar. Jeder der selber eine Magen-, Darmspiegelung erfahren hat, weiß wie unangenehm die Prozedur ist.

Die Endoskopie ist nur eine zusätzliche Untersuchungart und da sie unter Narkose erfolgt, sollten zuerst alle anderen Untersuchungen ausgeschöpft werden. Sinnvoll angewandt bringt sie aussagekräftige Ergebnisse.

Patientenvorbereitung

| - |

Patienten zur Nasen-, Lungenspiegelung (Rhinoskopie, Bronchoskopie) sollen wie für jede Narkose nüchtern sein. Wasser darf angeboten werden. |

| - |

Patienten zur Spiegelung des Magen-Darm-Traktes (Gastroskopie-, Duodenoskopie) müssen 24 Stunden vor der Untersuchung die Nahrung entzogen werden. 8 Stunden vor der Untersuchung darf auch kein Wasser mehr angeboten werden.

Mit dem Futterentzug wollen wir Ihren Liebling nicht quälen. Aber mit nur einem Bröckchen Futter im Magen, kann dessen Untersuchung misslingen und der ganze Aufwand nutzlos sein. |

| - |

Patienten zur Spiegelung des Enddarms (Rektoskopie) müssen 48 Stunden vor dem Eingriff die Nahrung entzogen werden. Am Abend vor der Untersuchung wird ein Klistier in den After verabreicht. 8 Stunden vor der Untersuchung darf auch kein Wasser mehr angeboten werden. |

Untersuchungskosten

Die Kosten für eine endoskopische Untersuchung können inklusive der Entnahme und Versendung von Proben bis zu 300,00 € betragen. Genaueres werden wir immer mit Ihnen besprechen.

Was Sie sonst noch beachten müssen

Insbesondere bei immer wiederkehrenden, länger dauernden Erkrankungen wird die Endoskopie häufig als eine der letzen Chancen gesehen. Trotzdem muss Ihnen bewusst sein, dass auch hierbei die Ergebnisse manchmal unbefriedigend sein können. Dies liegt zum einen an der schwierigen Indikationsstellung; zum anderen treten Probleme bei der Probenentnahme und Befundinterpretation auf. Nicht alle Veränderungen sind oberflächig sichtbar. Meist ist die Endoskopie jedoch hilfreich und ermöglicht auch die Abgrenzung anderer in Frage kommenden Krankheiten.

|

| 4. Gesundheitsgefahren für Menschen und Katzen durch die Verwendung von Teebaumöl |

Seit etwa 10 Jahren beobachtet man in der Bevölkerung einen Trend weg von der Schulmedizin mit ihren häufig nebenwirkungsbehafteten Medikamenten hin zu naturheilkundlichen Verfahren und Medikamenten aus Naturstoffen. Leider werden diese Präparate von medizinischen Laien häufig ohne Kenntnis der zu erwartenden Nebenwirkungen eingesetzt, da immer wieder "natürlich" mit "ungefährlich" gleichgesetzt wird. Genau dies kann aber ein lebensgefährlicher Trugschluss sein:

Im Falle des Teebaumöls, das von der Industrie massiv beworben wird, treten beim Menschen zunehmend Nebenwirkungen in Form von Hautirritationen oder Allergien auf. Ebenso häufen sich Vergiftungen mit Übelkeit, Durchfällen, Gleichgewichtsstörungen, Müdigkeit und Desorientiertheit bei Kleinkindern und Erwachsenen nach Einnahme von bis zu 10 ml unverdünntem Teebaumöl.

Für Katzen sind die Folgen allerdings wesentlich gravierender: In Abhängigkeit von der verabreichten Menge und der Zusammensetzung der gerade angewendeten Zubereitung (Pflanzenpräparate schwanken naturgemäß stark in ihrer Zusammensetzung!) kommt es zu Vergiftungen, wobei nicht selten Todesfälle auftreten!

Woran liegt das?

Unterzieht man Teebaumöl einer Analyse, so erkennt man, dass dieser angeblich so harmlose "Naturstoff" ein Gemisch aus einer Vielzahl potenter, pharmakologisch hochwirksamer Substanzen (Terpene und Phenole) ist.

Da es sich um einen Naturstoff handelt, kann die Zusammensetzung von Produkt zu Produkt und von Charge zu Charge erheblich schwanken. Gelegentlich ist Teebaumöl auch gepanscht, wie eine Untersuchung belegt, die unter der Leitung von Prof. Hans Becker an der Universität Saarbrücken durchgeführt und in der Deutschen Apothekerzeitung im Dezember 1997 veröffentlicht wurde.

In Broschüren, Büchern und Anzeigen wird Teebaumöl unter anderem zur Therapie bei Akne, Schuppen und Schuppenflechte, Pilzerkrankungen, Muskelschmerzen, offenen Wunden, Rheuma, Raucherhusten und Krampfadern angepriesen.

Leider wird Teebaumöl immer häufiger völlig kritiklos bei Katzen z.B. gegen Flöhe und Zecken eingesetzt, ohne dass sich die Tierbesitzer über die tierartspezifischen Unverträglichkeiten beraten lassen. Die Folge ist, dass immer wieder Katzen mit "Teebaumöl-Vergiftungen" in der Tierarztpraxis vorgestellt werden. Taumeln, chronische Abmagerung, Zittern, Unruhe, Schwäche sind die nur zu gut bekannten Symptome einer Teebaumöl-Vergiftung. Nicht selten endet die Vergiftung mit Koma und Tod der Katze. Werden vergiftete Katzen frühzeitig einem Tierarzt vorgestellt, so können sich die Tiere innerhalb zwei bis drei Tagen erholen.

Warum ist Teebaumöl für Katzen giftig?

Durch den Gehalt an Terpenen und Phenolen sind Teebaumöl und viele andere ätherische Öle (Thymian-, Oregano- und Zimtöle) für Katzen toxisch. Katzen können durch die fehlende Fähigkeit zur Verstoffwechselung diese Verbindungen nur sehr langsam ausscheiden, die Inhaltsstoffe des Teebaumöls reichern sich im Körper der Katze an, es kommt zur Vergiftung. Selbst wenn Tierbesitzer ihren Katzen nur wenige Tropfen Teebaumöl zur Flohbekämpfung auf das Fell tropfen, so können die Katzen doch bei der Fellpflege toxische Mengen aufnehmen und erkranken.

Insbesondere durch die schwankenden und für den Tierbesitzer schwer zu beurteilenden Inhaltsstoffe, ist eine Anwendung bei der Katze ein unkalkulierbares Risiko und aus Gründen des Tierschutzes abzulehnen. Selbst wenn es im Einzelfall nicht zu sichtbaren Vergiftungserscheinungen kommt, können Langzeitfolgen insbesondere nach wiederholter Anwendung nicht ausgeschlossen werden. Zudem steht dem Tierarzt eine Vielzahl von zugelassenen und erprobten Arzneimitteln zur Flohbekämpfung zur Verfügung.

|

| 5. Lebensqualität dank Insulin |

Als Volksleiden des Menschen ist sie wohl bekannt, die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus. Aber auch der Hund im mittleren bis höheren Alter kann unter dieser Stoffwechselerkrankung leiden. Bei unkastrierten Hündinnen wird sie viermal häufiger gesehen als bei Rüden. Pudel, Dackel und verschiedene kleinere Terrierrassen sind stärker betroffen als große Hunde.

Die Medizin kennt unterschiedliche Mechanismen, die zum Bild der Zuckerkrankheit führen. Die beim Hund vorherrschende Form beruht auf einem Insulinmangel und ist mit dem Jugenddiabetes des Menschen vergleichbar.

Zucker ist der Hauptenergielieferant des Körpers. Er wird aus den Kohlehydraten der Nahrung gewonnen. In Form von Glukose wird er auf dem Blutweg den einzelnen Körperzellen als Energiequelle zugeführt. Insulin heißt das Schlüsselhormon, das für den Transport der Blutglukose in die Körperzellen sorgt.

Dem zuckerkranken Hund fehlt dieses Hormon in ausreichender Menge. In seinem Blut steigt der Glukosegehalt zunehmend an. Schließlich wird der wertvolle Energieträger sogar über den Harn ausgeschieden, während die Körperzellen gleichzeitig in ein Energiedefizit geraten. Als Folge entsteht eine schwere Stoffwechselentgleisung, die schlimmstenfalls den Tod bedeuten kann.

Wird die Zuckerkrankheit frühzeitig erkannt, lässt sie sich in der Regel durch Zufuhr von Insulin erfolgreich behandeln.

Erste Alarmzeichen, die der Hundebesitzer bei seinem Tier wahrnehmen kann sind ein übersteigertes Trinkbedürfnis und vermehrtes Wasserlassen. Der Körper versucht damit, den überschüssigen Blutzucker auszuscheiden. Der gleichzeitig vorherrschende Energiemangelzustand ruft Heißhunger hervor. Trotzdem nehmen die Tiere ab, da die zugeführte Energie nicht genutzt werden kann. Das Fell wird stumpf, die Tiere ermüden leicht. Häufig kommt es zum Erbrechen, bei dem Wasser und Körpersalze verloren gehen. Eine bekannte Spätfolge ist die Linsentrübung, die auf eine Ernährungsstörung des Organs zurückzuführen ist und die zur Erblindung führt.

Die Therapie des Diabetes erfordert vom Hundebesitzer sehr viel Disziplin und die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit dem Tierarzt. Der zuckerkranke Hund benötigt in aller Regel für den Rest seines Lebens tägliche Insulininjektionen, die der Tierbesitzer nach Anleitung des Tierarztes selbst verabreicht. Zusätzlich muss eine strenge Diät nach einem festen Fütterungszeitplan eingehalten werden. Wird diese Behandlung konstant und konsequent durchgeführt, sichert sie die uneingeschränkte Lebensqualität des zuckerkranken Hundes über Jahre hinaus.

|

| 6.

Schutzimpfungen der Katze |

Katzen sind von Natur aus Einzelgänger, das bedeutet, dass die Spezies selten Kontakt mit Artgenossen hatte und deswegen übertragbare Krankheiten nicht so schnell verbreitet werden konnten. Dies hatte entwicklungsgeschichtlich zur Folge, dass das Abwehrsystem der Katze nicht so gut ausgebildet ist wie bei anderen Tierarten, sie sind deswegen besonders empfindlich für ansteckende Krankheiten.

Bei Schutzimpfungen bekommt die Katze durch eine Injektion abgetötete oder abgeschwächte Keime verabreicht, auf die das Abwehrsystem des Körpers reagiert. Diese Reaktionen gegen die verschiedenen Keime sind aber nicht gleich und so erklären sich die unterschiedlichen Impfschemata. Generell kann gesagt werden, dass Schutzimpfungen gegen viele Krankheiten - an einem Tag gegeben - den Körper überfordern können. Das bedeutet, dass der Schutz gegen die einzelnen Krankheiten nicht so intensiv ausgebildet wird, schlimmer ist jedoch, dass es häufiger zu unerwünschten Nebenreaktionen kommen kann.

Das von uns empfohlene Impfschema hat sich seit Jahren bewährt und ist in verschiedenen Untersuchungen bestätigt worden. Es gibt Ihrem Tier einen guten und verlässlichen Schutz, ohne den Körper übermäßig zu belasten. Bei der Grundimpfung bekommt die Katze im Abstand von 2-3 Wochen jeweils eine Injektion. Um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten, müssen die Impfungen in einem jährlichen Abstand wiederholt werden.

Hier einige Informationen zu den ansteckenden Katzenkrankheiten, gegen die eine Schutzimpfung zur Zeit möglich ist.

Die Katzenseuche:

Auch unter Katzenstaupe oder Panleukopenie bekannt. Es ist eine Viruserkrankung, die das Immunsystem des Körpers sehr stark beeinflusst. Sie äußert sich in stark übelriechenden Durchfällen und verklebten, eitrigen Augen. Besonders gefährdet sind junge Tiere, aber auch ältere Tiere können nur selten gerettet werden, wenn sie an der Katzenseuche erkranken. Diese Krankheit ist für den Menschen nicht ansteckend.

Katzenschnupfen:

Diese Krankheit wird von verschiedenen Virusarten unter Beteiligung von Bakterien hervorgerufen. Besonders anfällig sind die Lidbindehäute und die Mundschleimhäute, aber auch die oberen Luftwege und die Lunge können betroffen werden. Bei Jungtieren finden wir außerdem noch häufig eine Durchfallerkrankung. Erkrankte Jungtiere können trotz Behandlung manchmal nicht gerettet werden. Für ältere Tiere ist der Katzenschnupfen im allgemeinen nicht tödlich. Wird der Katzenschnupfen jedoch von dem Herpes-Virus hervorgerufen, bedeutet dies, dass das Tier das Virus lebenslänglich in seinen Zellen beherbergt.

In Stress-Situationen können deswegen immer wieder leichte Erkrankungen auftreten. Da das Virus in solchen Fällen nicht aus den Zellen verdrängt werden kann, ist es wenig sinnvoll, dann noch gegen Katzenschnupfen zu schutzimpfen. Außerdem besteht zusätzlich die Gefahr von heftigen Impfreaktionen. Typische Zeichen für diese Erkrankung sind leichtes Niesen, zeigt Ihr Tier solche Symptome, sollten Sie uns auf alle Fälle darauf hinweisen.

Die Tollwut:

Es handelt sich um eine unheilbare Krankheit, an der fast alle Säugetiere und Menschen erkranken können. Die Infektion erfolgt durch das Eindringen von Speichel in eine Wunde. Katzen, die nicht schutzgeimpft sind und unter Ansteckungsverdacht stehen, müssen sofort getötet werden, Katzen, die jedoch ordnungsgemäß geimpft sind und unter Ansteckungsverdacht stehen, müssen lediglich für eine gewisse Zeit in Quarantäne.

Die ansteckende Bauchfellentzündung (FIP):

Von dieser Krankheit werden Katzen vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren ergriffen. Betroffen ist sowohl die Bauchhöhle wie die Brusthöhle. Es kommt zu schweren Entzündungen mit oder ohne Flüssigkeitsbildung in den Körperhöhlen. Auch gegen diese Erkrankung wird eine Impfung angeboten,die zwar keinen 100%igen Schutz bietet, aber das Risiko sich bei Freilauf zu infizieren deutlich senkt. Der Impfstoff wird im Gegensatz zu den anderen Impfstoffen in die Nase eingetropft.

Die Katzenleukose:

Hier handelt es sich um eine Viruserkrankung, die das Abwehrsystem (das sogenannte Retikuloendotheliale System) des Körpers befällt. Von der Aufnahme des Virus bis zum Ausbruch der Krankheit können Jahre vergehen. So können schon junge Kätzchen über die erste Muttermilch das Virus aufnehmen und eventuell erst im höheren Alter erkranken. Die Erkrankung tritt in zwei Formen auf. Zum einen kann sie sich als Immunschwäche mit Blutarmut äußern, zum anderen kann aber auch das Lymphgewebe des Körpers plötzlich zu riesigen Tumoren entarten. Diese Lymphgewebe finden wir fast an allen Stellen des Körpers. Deswegen können die Tumore auch überall und vielfach auftreten. Sollen Katzen gegen diese Krankheit schutzgeimpft werden, können sie vorher untersucht werden, ob sie schon das Virus aufgenommen haben.Der Test sagt aber nur aus, ob das Virus sich in der Blutbahn befindet oder nicht. Dieser Test wird bei uns in der Klinik durchgeführt.

Ausblick

In den USA wird zur Zeit an einen einmalig zu verabreichten Tollwut gearbeitet.

Für eine weitere Infektionskrankheit, die durch das feline Immundefizienz-Virus verursacht wird (oft landläufig als Katzenaids bezeichnet, da der Erreger eine entfernte Verwandtschaft zum menschlichen HI-Virus hat ohne für den Menschen ansteckend zu sein) wird ebenfalls in den USA an einen Impfstoff gearbeitet.

|

| 7. Toxoplasmose, eine Gefahr für Schwangere Frauen ? |

Eine Information nicht nur für Katzenfreunde

Toxoplasma gondii ist ein einzelliger Parasit, der weltweit unter Säugetieren, Vögeln und Menschen verbreitet ist. Die infizierte Katze spielt im Infektionsgeschehen der Toxoplasmose eine besondere Rolle: für kurze Zeit scheidet sie mit dem Kot die sehr widerstandsfähigen Frühstadien des Erregers (Oozysten) aus, die nach einer Reifezeit von 2 bis 4 Tagen in der Umwelt infektionstüchtig werden. Über die Nahrungskette kann Toxoplasma gondii nahezu alle warmblütigen Tiere einschließlich unserer landwirtschaftlichen Nutztiere erreichen.

Der Mensch kann sich durch den Genuss von nicht ausreichend erhitztem Schweine-, Schaf- und Geflügelfleisch infizieren. Eine weitere Infektionsquelle sind die von der Katze ausgeschiedenen Oozysten, die bei Gartenarbeiten zufällig aufgenommen werden können.

In der Regel verläuft die Toxoplasmose bei Mensch und Tier ohne besondere Krankheitsanzeichen. Etwa 70 bis 80 % der Bevölkerung hat im Laufe des Lebens Kontakt zu dem Erreger und wird nach der überstandenen Infektion immun gegen die Erkrankung.

Gefährlich ist die Toxoplasmose für ungeborene Kinder, deren Mütter sich erstmals während der Schwangerschaft infizieren. Gelingt dem Erreger der Übertritt in die Gebärmutter, kann er eine Fehlgeburt auslösen oder das zentrale Nervensystem oder die Augen des Kindes schädigen.

Aus Besorgnis um die Gesundheit eines ungeborenen Kindes werden Katzen häufig aus dem Lebensbereich schwangerer Frauen verbannt. Der Kontakt zum Tier selbst stellt jedoch keine Infektionsgefahr dar, da die Erreger ausschließlich mit dem Kot ausgeschieden werden. Katzen, die zeitlebens ausschließlich im Haus gehalten wurden und nicht mit rohem Fleisch gefüttert werden, sind in aller Regel toxoplasmosefrei. Sicheren Aufschluss darüber gibt die Blutuntersuchung der Katze.

Um jede Gefährdung des Kindes auszuschließen, sollten schwangere Frauen bei ihrem Arzt eine Blutuntersuchung auf Toxoplasmose-Antikörper durchführen lassen. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind nur dann erforderlich, wenn keine Antikörper im Blut nachweisbar sind.

In diesem Fall ist es wichtig, die Reinigung der Katzentoilette einem anderen Familienmitglied zu überlassen oder Einmalhandschuhe zu tragen. Die Reinigung muss täglich erfolgen, um eventuell ausgeschiedenen Toxoplasma - Frühstadien keine Gelegenheit zur Reifung zu geben.

Auch bei Gartenarbeiten sollte die Schwangere unbedingt Handschuhe tragen, denn die Gefährdung beim Umgang mit Katzenkot-verseuchter Erde ist größer als beim Umgang mit der eigenen Katze.

Der Verzehr von rohem Fleisch sollte vermieden werden, denn ebenso wie die Katze kann sich auch der Mensch an nicht durchgegartem Fleisch infizieren. Ebenso wichtig ist der hygienische Umgang mit rohem Fleisch während der Zubereitung. Die Toxoplasmose-negative schwangere Frau sollte auch in diesem Fall Handschuhe tragen oder sich anschließend gründlich die Hände waschen.

Werden diese allgemeinen Hygieneregeln beachtet, besteht kein Grund, aus Angst vor einer Toxoplasmose-Infektion während der Schwangerschaft Katzen zu meiden.

|

| 8. Unfallrisiken für Katzen |

Katzen lieben den Platz in der Ersten Reihe. Fenstersims und Balkonbrüstung sind beliebte Freisitze, die besonders in den Sommermonaten dank geöffneter Fenster und Balkontüren für Stubentiger leicht zugänglich sind. Gerade die untrainierte Wohnungskatze neigt dazu, ihre Balancier- und Kletterkünste zu überschätzen. Durch einen auffliegenden Vogel abgelenkt, durch eine plötzlich zuschlagende Tür erschreckt, kann sie leicht das Gleichgewicht verlieren und in die Tiefe stürzen.

Jede Katze versucht, sich während des Falls zu drehen und auf den Pfoten zu landen. Diese Stoßdämpfung schützt Kopf und Rumpf vor größeren Verletzungen. Hohe Verletzungsgefahr droht bei einem Sturz aus großer Höhe, weil der Aufprall durch die Gliedmaßen nicht mehr abgefangen werden kann. Aber auch geringe Falldistanzen sind gefährlich. Den Tieren bleibt dann keine Zeit, die Pfoten zum Boden hin auszurichten und der Rumpf prallt ungedämpft auf die Erde.

Die Bilanz solcher Fensterstürze reicht von Prellungen, Zehen-, Bein- und Rippenbrüchen über Schädelverletzungen bis hin zu schweren inneren Verletzungen im Brustraum. Auch wenn gestürzte Katzen noch mobil erscheinen, sollten sie genau beobachtet werden. Ein bestehender Schock kann Schmerzsymptome zunächst verschleiern. Erkennbare Atembeschwerden sind immer ein sicheres Zeichen für eine dringend erforderliche tierärztliche Behandlung.

Auch Kippfenster können für Katzen ein großes Unfallrisiko darstellen. Sie können zur tödlichen Katzenfalle werden. Beim Versuch, sich durch solche Fensterspalten zu zwängen, bleiben die Tiere häufig stecken. Durch verzweifelte Befreiungsversuche klemmen sie sich oft noch stärker ein. Häufigstes Symptom solcher Leiden sind Lähmungserscheinungen der Hinterbeine. Können eingeklemmte Tiere noch rechtzeitig befreit werden, sind sie wegen eines bestehenden Schocks, einer Weichteilquetschung oder Rückenmarksverletzung sofort tierärztlch vorzustellen.

|

| 9. Vorsorgeuntersuchungen für Tierpatienten:

Wie sinnvoll ist ein jährlicher Check-up? |

Unsere Tiere sind ja auch nur Menschen ... könnte man meinen, denn auch sie haben ab ihrer Lebensmitte, genau wie wir, so ihre Zipperlein. Nur, sie können uns nicht davon berichten. Und weil sie meistens recht hart im Nehmen sind, bleibt dem Tierbesitzer manches zunächst verborgen.

Der Körper kann z. B. gegen eine Herzschwäche jahrelang so "an arbeiten", sie also kompensieren, dass man davon zunächst nichts bemerkt. Erst wenn das Stadium der sogenannten Dekompensation erreicht wird, der Organismus es also nicht mehr schafft, die Funktionseinschränkung auszugleichen, bemerkt der Tierbesitzer Leistungsabfall, Husten und Atemnot. Dabei hätte dem Herzen die jahrelange Mehrarbeit mit den entsprechenden Medikamenten abgenommen werden können, wenn man nur rechtzeitig um das Problem gewusst hätte ... Eine gezielte und gründliche Untersuchung mit Röntgen und EKG hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen.

Die Funktion einzelner Organsysteme ...

... lässt sich anhand des sog. Organprofils, einer serologischen Blutuntersuchung, und mit Hilfe von Röntgen und Ultraschalluntersuchung prüfen. Dabei lernt man den Patienten "von innen" kennen, d. h. man sieht seine schwachen, aber auch starken Seiten. Es gibt z. B. Tiere, die im Alter eine Nierenschwäche entwickeln, dafür aber eine sehr gute Leberfunktion zeigen. Oder umgekehrt. Solche Funktionseinschränkungen können mit der entsprechenden Futterumstellung ausgeglichen werden, häufig mit frappierendem Erfolg! Auch hier gilt: Wenn man den weniger starken Organsystemen gezielt Arbeit abnimmt, bleiben sie viel länger funktionstüchtig. Dadurch gewinnt das Tier nicht nur eine höhere Lebenserwartung, sondern vor allem mehr Lebensqualität!

|

| 10. Was Sie über Flöhe wissen sollten |

Es gibt wohl kaum einen Katze und nur wenige Wohnungskatzen, die noch nie Flöhe hatten. "Igittigitt!" möchten Sie jetzt vielleicht sagen, "Aber wir pflegen doch unser Tier! Und unsauber sind wir auch nicht..."Natürlich nicht. Der Flohbefall von Hund und Katze hat damit auch gar nichts zu tun. Auch das gepflegteste Tier kann von diesen Untermietern befallen werden. Und das funktioniert so:

Nehmen wir einmal an, irgendein Wirtstier (ein Igel im Garten, ein fremder Hund auf der Wiese, ein Wildkaninchen, sogar Vögel) hätte einige Flöhe. Die Flöhe verlassen es nicht, denn sie sind wirtstreu. Aber ein einziges Flohweibchen produziert täglich etwa 30 Eier, im Schnitt also bis ca. 3.000 Eier im Verlauf eines Flohlebens. Diese Eier fallen nun aus dem Fell des befallenen Tieres herunter, denn sie sind ja nicht klebrig und können sich auch sonst nicht festhalten. Sie fallen also herunter, auf den Rasen, auf die Wiese, wohin auch immer. Daraus entwickeln sich Flohlarven, dann Puppen und schließlich neue Flöhe. Und was glauben Sie, was die tun? Genau, sie warten hungrig und sehnsüchtig darauf, dass Ihr Tier vorbeikommt. Sie springen auf das neue Wirtstier, nehmen die erste Blutmahlzeit und beginnen sofort mit dem Eierlegen. Diese Eier fallen aus dem Fell herunter, auf den Rasen, auf die Wiese, auf den Teppichboden ... Und der ganze Spuk beginnt von neuem.

Entwicklungszyklus des Flohs

Entwicklungszyklus des Flohs

Natürlich werden Sie die Flöhe, wenn sie einmal da sind, bekämpfen. Ihr Tier bekommt ein Flohhalsband, wird eingesprüht oder ähnliches. Und dennoch, ist Ihre Wohnung erst einmal mit Floheiern infiziert, scheint der Alptraum häufig kein Ende nehmen zu wollen. Immer neue Flohgenerationen wachsen heran und manches Mal bedarf es größerer Anstrengungen und noch größerer Mengen von Sprays und sonstiger Mittelchen, um solch eine Wohnung wieder flohfrei zu bekommen.

Aber Vorsicht, alle diese Mittel sind mehr oder weniger toxisch! Wenn man sie denn schon benutzen muss, dann ist es wichtig, es effektiv und kontrolliert zu tun. So, dass mit einer möglichst unbedenklichen Menge des Wirkstoffes die maximale Wirkung erzielt wird.

Noch besser ist es freilich, wenn es zu einer Flohinfestation (also zu einer Verseuchung Ihrer Wohnung mit Floheiern) gar nicht erst kommt.

Unsere Empfehlung daher:

Möglichst bereits im zeitigen Frühjahr mit einer vorbeugenden Strategie beginnen. Monatliche Gaben einer Tablette bei Hunden und einer Suspension bei Katzen sorgen dafür, dass die Flöhe, die Ihr Tier eventuell befallen, unfruchtbar werden. Dieses Mittel ist für Ihr Tier und für seine Menschen unschädlich. Es tötet adulte Flöhe allerdings nicht ab, sondern wirkt vielmehr wie eine Art "Floh-Antibabypille". Es sorgt jedoch giftfrei dafür, dass sich in Ihrer Wohnung keine Flöhe vermehren können.

Von Zeit zu Zeit, besonders im Sommer, wird es wahrscheinlich trotzdem nötig sein, Ihr Tier auch vor erwachsenen Flöhen zu schützen. Bei der Wahl eines geeigneten Mittels (Tropfen auf die Haut mit verschiedenen Wirkstoffen, Sprays für das Tier und den Wohnraum) sollten allerdings die Rasse, die Lebensgewohnheiten, das Alter und der Gesundheitszustand des Tieres berücksichtigt werden ebenso wie die Jahreszeit, das Vorhandensein von Kindern in der Familie und schließlich die Art und Beschaffenheit der Bodenbeläge der Wohnung. Es gibt also viel zu bedenken dabei, will man sich und sein Tier nicht unnötig giftigen Stoffen aussetzen.

|

| 11. Wo kommen all´ die Würmer her? |

Dass sich frei laufende Hunde und Katzen beim Stöbern und Schnuppern immer wieder mit Wurmeiern infizieren können, ist für jeden von uns einleuchtend. Dass sie daher in regelmäßigen Abständen entwurmt werden sollten, ist also auch nichts Neues.

Wie oft entwurmen?

Neu angeschaffte Hunde- und Katzenwelpen: wenn sie vom Vorbesitzer gründlich d.h. einmal pro Woche wntwurmt wurden dann alle Naselang, d. h. bei der Anschaffung, nach 3, dann nach 4, dann nach 6, nach 8 und nach 10 Wochen, zum Schluss dann alle 12 Wochen. Dabei sollte es bleiben. Denn im Idealfall entwurmt man auch erwachsene Tiere viermal im Jahr. Bedenken Sie: Wurmkuren sind nicht teuer, sie sind nicht schädlich (Würmer dagegen schon!) und Hand aufs Herz: Wer wäscht sich schon jedes Mal die Hände, nachdem er sein Tier angefasst hat? Niemand. Wir tun es privat auch nicht. Schließlich hat man so ein Tier ja unter anderem zum Streicheln, Spielen und Knuddeln.

Und wie sieht es aus, wenn man sein Tier ausschließlich in der Wohnung hält und alles, aber auch alles für eine super hygienische Haltung tut? Auch dann wird Ihr Liebling von Zeit zu Zeit Würmer haben. Und das funktioniert so:

Die Welpen nehmen mit der Muttermilch mikroskopisch kleine Vorstufen der Spulwürmer, die sog. Larven auf. Larven sind so ein Zwischending zwischen dem Wurmei und dem fertigen Wurm. Diese Wurmlarven gelangen mit der Milch in den Körper der Katzen- und Hundewelpen, verteilen sich im ganzen Organismus, in die Lunge, in Muskelgewebe, etc. und harren dort ihrer Stunde. Von Zeit zu Zeit reift dann ein Schwung solcher Larven zu fertigen Würmern heran, und schon hat Ihr Tier, aus heiterem Himmel und trotz aller menschlichen Vernunft einfach Würmer.

Wenn Ihr Tier auch noch ein erfolgreicher Mäusejäger ist oder einmal Flöhe hatte, dann wird es sich dadurch zusätzlich auch noch mit Bandwürmern infizieren. Gewöhnliche Bandwürmer sind 0,5 bis 1,5 m lang und sie fressen dem Wirtstier, also Ihrem Liebling, mit großem Appetit das Beste aus seinem Futter weg. Sie nehmen mit Vorliebe Vitamine, vorzugsweise die aus der B-Gruppe, und da wundert es nicht, wenn ein Tier mit Bandwurmbefall wie ein Scheunendrescher dagegen anfrisst und trotzdem mager, struppig und glanzlos dabei bleibt.

Der Echinococcus granulosus, der Fuchsbandwurm, ist zwar sehr viel kleiner, dafür kann er aber auch dem Menschen ernsthaft gefährlich werden.

Was ist also konkret zu tun?

Katzen- und Hundewelpen entwurmen:

Bei der Anschaffung, dann nach 3, nach 4, nach 6, nach 8, nach 10 und nach 12 Wochen.

Bei Flohbefall oder sonstigem Verdacht auf Bandwürmer auch gegen diese.

Erwachsene Tiere entwurmen:

Routinemäßig zwei-, besser viermal im Jahr gegen Spulwürmer. Gute Mäusefänger oder Tiere mit Flohbefall auch gegen Bandwürmer.

Frei laufende erwachsene Katzen sollten in der "Mäusesaison" alle sechs Wochen eine Bandwurmkur erhalten.

Merken!

Bei Hündinnen sollten zwei der jährlichen Wurmkuren mit den Läufigkeiten zusammenfallen, da in dieser Zeit der erhöhte Östrogenspiegel der Tiere die Wurmlarven aktiviert, so dass die Wurmkur jetzt besonders effektiv wirken kann.

|

|